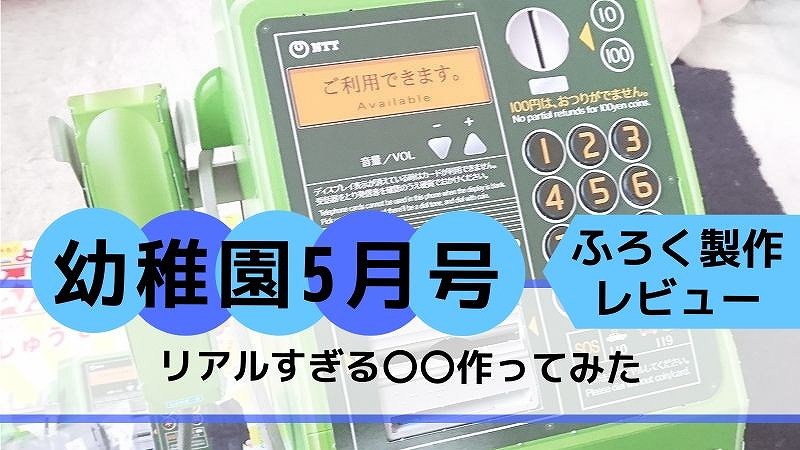

毎月クオリティの高いふろくが楽しめる「小学館幼稚園」

5月号ふろくは

「リアルすぎる!こうしゅうでんわ」

時代とともに急速に減っている公衆電話が何故ふろくに?

先月号のふろく予告の時点で少し不思議に思ったのですが、本誌特集の「はじめてのこうしゅうでんわ」を読むと納得の理由でした。

公衆電話の使い方を覚えておくことで、いざというときの備えになるんです。

- 災害時にもつながりやすい

- 緊急時の「110と119」は無料で使える

今回のふろくは「とても作りやすい」と感じましたが、部品番号が100近くあることから、製作時間はゆっくり作って45分と少し長めです。

きちんと説明書を見て組み立てれば、迷うことなく組み立てられるので、工作苦手なパパ・ママでも大丈夫ですよ!

幼稚園5月号ふろく「こうしゅうでんわ」製作レビュー

ふろくを失敗なく組み立てるコツは「最初に説明書を読むこと」

これに尽きます!

ザっとでいいので、先に読んでおくと部品探しに時間がかかったり、組み間違えたりするリスクがグ~ンと減りますよ!

説明書でイメージが湧かない方は、公式HPの製作動画を参考にするとより分かりやすいかも!⇒作り方動画

ふろく製作に必要な道具と組み立て手順

幼稚園5月号ふろく「こうしゅうでんわ」製作で必要なものは次のとおりです。

- セロハンテープ(必須)

- のり(電話番号カードの貼り合わせに使用)

セロハンテープは何度もカットするので、「テープカッター」があると断然作業が楽になります!

- 各部品を切り離して番号順に組み立てる

- 必要に応じてテープ補強をする

- 小物類を作る

折り線をしっかりつけると組み立てやすい!

今回は、難しい点はほぼ無いのですが、完成品がちょっと大きいです。

部品同士を組み合わせる前に「しっかり折り線を付ける」事を意識しておくと、差込部分がスッとハマるし、仕上がりもキレイです。

ただ、折り線があっても「土台にはめ込んだ後で折る」などの注意事項があったりするので、説明書はマメに見ましょう。

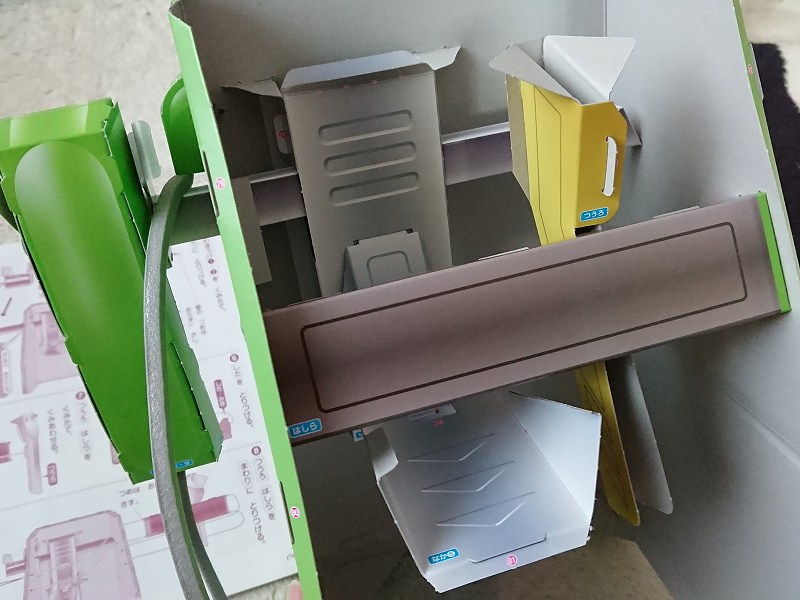

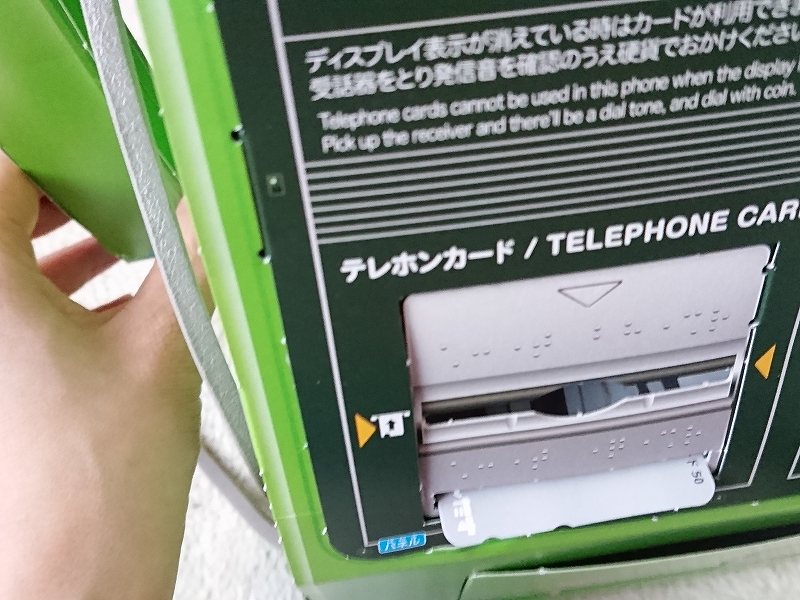

部品をどんどん組み立てて(これは受話器やテレカ・コインのしかけ部分)

ソフトな押し心地のプッシュボタンを本体に取り付けたら、本物サイズのテレホンカードやコインを丁寧に切り離して…(テレカってまだ持ってる人いるのかな…?)

完成!(製作時間45分)

\A4コピー用紙×奥行15㎝位のビッグサイズ!/

うちの3歳児が抱えると胴体と同じくらいのサイズ感( ゚Д゚)

受話器をおくとテレカが戻って来る!

細かい部分の仕掛けが本当に秀逸で、テレホンカードを挿して受話器を受話器受けに置くと「ちゃんとテレカが戻って来る」仕様になっています。

もちろん、コインもちゃんとコイン受けに落ちてきます。

(仕組みは実際に作ってみるとわかるのですが…)

毎回、組み立てながら感じるのは

ふろくを考案する人・図面を設計する人達って天才なのでは…?

平面の紙をリアルな物に出来るって本当に不思議(´-`*)

緊急ダイヤル覚えてますか?

ふろくの小物の1つに「公衆電話の使い方カード」がありました。

- 公衆電話の基本的な使い方

- 緊急通報ダイヤル

- 災害用伝言ダイヤルの使い方 など

公衆電話そのものが減っているのが気になるものの、使い方を知らないといざという時には使えません。

わが家の小学2年生の娘は公衆電話の存在は知っていましたが、5歳児・3歳児は全くの「未知のもの」といった感じで、ちょっと不安になりました。

このふろくと本誌の特集で「いざという時のために」覚えておくと良いかもしれませんね。

(ちなみに、NTTのウェブサイトで調べることもできます。)

幼稚園6月号のふろくは話題のあの人とコラボ!

気になる次号、6月号のふろくは遊び方がちょっと気になるけど、一時期超話題になったあの方とのコラボ品ですよ。

\|д゚)チラッ/

私は、将棋は「まわり将棋」しか出来ないのです…。

ふろくは私が作って、遊ぶのは夫にお願いしようかな(´-`*)

次号のレビューもお楽しみに!

次章からは5月号本誌の見どころを紹介します。

幼稚園5月号本誌の見どころ

やっぱり、5月号の見どころはふろくと連動した「こうしゅうでんわ」のお話です。

- 公衆電話のしくみ

- 公衆電話のかけ方

- 公衆電話にまつわる豆知識

- 緊急時の使い方

- 公衆電話クイズ

緊急ダイヤルって、とっさの時はパニックで番号が思い出せなかったりするもの。

公衆電話を使ったことが無いお子さんだけでなく、大人の方ももう一度見直しておくと良い内容となっていました。

5月と言えば「子どもの日」

子どもの日にちなんで、こんな内容が掲載されています。

- 子どもの日の由来

- どんな過ごし方をするのか

- 作って・遊んで楽しい工作

工作は、おうち遊びのネタにもなりますよね。

出来上がった作品は、玄関やお部屋飾りにしても良いかも!

映画ドラえもんのび太の新恐竜「公開延期」について

3月6日から全国公開予定となっていた「映画ドラえもんのび太の新恐竜」

新型コロナウイルスの感染状況により公開が延期となっていましたが、公式ページで公開日が発表されています。

新公開日は8月7日(金)からとなり、前売り券を購入していた方も、この日以降に利用できるとのことです。

わが家も見に行く約束をしていたためとても不安でしたが…夏休み頃には映画館に行ける状況となっていることを願うばかりです。

幼稚園5月号は学びのページも充実!

小学館幼稚園では、探し絵や迷路、間違い探し、ドリルなどが満載です。

キャラクター×知育で、子どもが楽しく学べるよう工夫されているんですよ。

わが家では、3歳児(年少児)が自分から鉛筆を持ってきて問題を解くようになりました!

図鑑を使った「調べ学習」が身に付く

小学館図鑑NEOとの連動コーナー「おしえて!NEOせんせい」

5月号は、「チョウチョウ」について学ぶことが出来ます。

- チョウのたまご

- チョウの種類

- 身近なチョウ

- モンシロチョウを飼ってみよう

本誌内では、豊富な画像でチョウチョウについてわかりやすく解説されています。

(実は…私、チョウチョウがとても苦手なのですが、子どもには言えない)

お子さんがもっとチョウチョウの事を知りたいと感じたら、小学館図鑑NEO「昆虫」がオススメですよ。

たくさんの写真・図解・イラストが掲載されていて、幼児期から小学校高学年まで長く活躍できる図鑑です。

これから購入される方は、ドラえもんのオリジナルストーリーが見られるDVD付きの「新版」を選びましょう。

ぺぱぷんたす

めずらしい紙ふろく遊びができるぺぱぷんたす

5月号は、真っ黒な「けずり紙」で遊べます。(スクラッチアートの簡易版です)

どんな絵を削るかはお子さんの自由に!

遊ぶときは新聞紙を敷いておくと、削りカスの飛び散り防止になりますよ。

おけいこまなぼうず

毎月知育ドリルが楽しめる、小学館まなびwithの特別版「おけいこまなぼうず」。

今月は、主に「運筆」に関するものが多かったです。

「これから文字や数のおけいこに取り組もう」

「初めてえんぴつを使って文字を練習しよう」

このように考えている方にぜひトライしてもらえれば…と思います!

文房具モチーフのキャラクターが可愛くて、毎号子どもが楽しみにしています(笑)

\まなぼうずが登場するお試し教材やってみました/

「まなびwith」年小コース教材の体験レポ!

今月のお話「はなさかじいさん」

今月のお話は「はなさかじいさん」でした。

メジャーな昔話ですので、既にご存知の方・読み聞かせした方も多いと思います。

昔話や童話って、本によってはエンディングの描写が微妙に違いますよね。

子どもに話しづらい内容もあったりするのですが、「この」はなさかじいさんは最後まで読み聞かせ出来ました。(ポチが亡くなるシーンはやっぱり悲しいですが…)

5月号もふろく・本誌ともにまるごと楽しめました!

小学館幼稚園5月号ふろく「こうしゅうでんわ」製作レビューと本誌の見どころを紹介しました。

うちの5歳児が「ママの電話番号教えて!」と言って来たのですが、トラブルに巻き込まれる可能性もあるため丁重にお断りました。

この辺りは家庭によって取り組み方が変わりそうですね。

ちなみに!

5月号のアンケート懸賞に「学研ニューブロックプログラミング」がありました!

ちょっとお高いので購入を躊躇しているのですが、懸賞はもちろん応募します。

もしかしたら、当たる…かもしれない。

それでは、次号レビューでまたお会いしましょう!